海口將創新貫穿育種到餐桌產業鏈全過程 科技賦能稻路寬

6月20日,海南省農業科學院糧食作物研究所分子生物實驗室內,科研人員正對2000余個野生水稻DNA樣本進行遺傳親緣關系比對。從實驗室里的基因圖譜到餐桌上的香糯米飯,一粒稻米在海口的“旅程”,正書寫著海南熱帶特色高效農業發展的新篇章。

在海南自貿港建設背景下,海口以科技創新為引擎、三產融合為路徑,構建起從育種到餐桌的水稻全產業鏈發展模式。通過品種革新、生態種植、精深加工、品牌賦能,海口水稻產業既筑牢糧食安全根基,更成為鄉村振興的“金色引擎”。

6月4日,在瓊山區紅旗鎮墨橋村,農戶帶著小朋友體驗收割水稻。記者 蘇弼坤 攝

育種創新 攥緊農業“芯片”

近日,由省農科院糧食作物研究所、海南省水稻產業技術體系、海南波蓮科技有限公司聯合舉辦的“2025年早造水稻優良新品種展示現場觀摩會”,在美蘭區三江水稻生物育種基地召開。

5月30日,2025年早造水稻優良新品種展示現場觀摩會在美蘭區三江水稻生物育種基地舉行,波蓮科技應用遺傳智能化育制種技術(GAT)研發的雜交水稻成果引人注目。記者 康登淋 攝

活動現場集中展示了“海南好米”金獎品種“特優9068”及優質稻“海香7號”“朋兩優絲苗”“波4A/24制02”“波4A/F110”等80余個優良新品種(組合),其中波蓮科技應用遺傳智能化育制種技術(GAT)研發的雜交水稻成果尤為引人注目。

“田間展示的新品種具有米質優、株型健壯、抗逆性強和顯著豐產潛力,這些品種的育成與示范將成為推動海南水稻產業轉型升級的核心動力。”省農科院糧食作物研究所所長、省水稻產業技術體系首席科學家王效寧在現場表示。

6月20日,記者走進海南波蓮科技有限公司分子實驗室看到,智能篩選設備正高速運轉。技術人員將水稻種子倒入料斗,機器通過光譜分析自動分揀不育系與智能系種子。“運用GAT技術,育種效率較傳統方式提升近20倍。”該公司董事長黃培勁介紹,該技術通過預先淘汰不良基因型,使育種從“開盲盒”式篩選升級為精準靶向培育。目前公司圍繞GAT技術體系已申請國內外發明專利163項,其中授權70項,形成了完整的水稻GAT流水線式商業化育種體系。

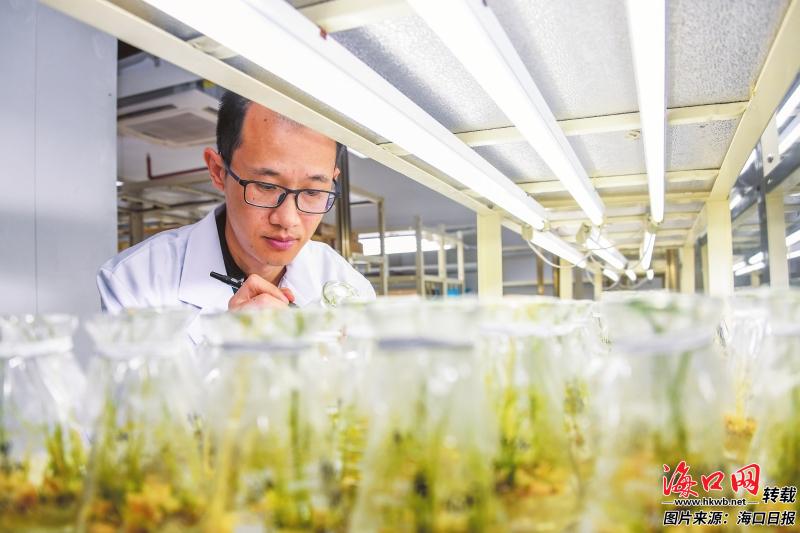

6月17日,在海南波蓮科技有限公司生物育種實驗室,科研人員正在觀察水稻愈傷組織培養生長情況。記者 康登淋 攝

黃培勁特別介紹了觀摩會上備受關注的“波4A”智能不育系。這一“明星母本”能與常規水稻品種父本雜交,快速培育優質高產或專用型水稻新品種。目前,波蓮科技已開發出11個智能不育系,其中“波4A”等4個已通過海南審定。“我們將立足海口,憑借新技術、新品種、新基地、新裝備,匯聚形成種業的新質生產力,深度挖掘并釋放水稻種質資源的巨大潛力。”黃培勁信心十足地說。

生態種植 創新推動增收

6月21日,在瓊山區甲子鎮大塘村稻蝦綜合種養基地內,農戶正在拋網抽樣,觀察1個月前投放的羅氏沼蝦長勢。該基地采用“稻蝦共作”模式:上一年11月至當年3月養殖小龍蝦,4月插秧后養殖羅氏沼蝦,形成“一季水稻兩造蝦”的“一田三收”格局。

“水稻為蝦提供遮陰,蝦糞為水稻提供養分,這種生態循環模式讓每畝產值從過去單純種水稻不足1000元提升至如今的2萬多元。”中國熱帶農業科學院研究員王冬梅介紹,目前該模式已在瓊山區推廣至540畝,年底將拓展至1600畝,帶動更多農戶增收。

6月13日,龍華區龍泉鎮新聯村的火山冷泉稻田里,收割機來回穿梭,收獲著色澤金黃、顆粒飽滿的水稻。“2020年,龍泉鎮邀請省農科院糧食作物研究所專家團隊深入調研,根據火山濕地土壤特性,引進了‘綠金香’‘美香占’‘海農紅’等特優香米、紅米品種。”新聯村黨支部書記莊永優介紹,村里還成立了集體企業,專注打造“新聯新米”品牌。如今全村有50戶村民參與種植,“冷泉稻”的畝產收益已從過去的1200元提高至4000余元。

5月23日,在瓊山區云龍鎮云閣村一處稻田內,村民正在打包水稻。記者 蘇弼坤 攝

近日,在瓊山區云龍鎮云閣村一處稻田內,伴隨著收割機的轟鳴聲,一排排金黃的稻穗被卷入機械自動脫粒,破碎的秸稈隨即埋入土層,化作天然肥料。“秸稈還田既省時省力又省錢。”種植戶周玉望著眼前的景象滿意地說。

“使用水稻秸稈機械化還田技術后,一畝地可節省50-60元的農藥成本,水稻產量能提高10%左右,同時有助于保水保肥、恢復地力。”市農機安全監理所所長王寬懷介紹,目前全市水稻機收綜合利用率達98.19%。

三產融合 完善產業鏈條

好米賣好價,離不開品牌賦能。近年來,海口著力打造“瓊山福稻”“新聯新米”等優質水稻品牌,推動水稻產業化進程。海南五田家農業科技有限公司推出的“瓊山福稻”“海南好米”袋裝米,以及米粉、黑米茶等衍生產品,通過自營連鎖門店和多元化分銷網絡走進千家萬戶,構建了從種植基地到餐桌的完整銷售鏈條。“新聯新米”則憑借其獨特的富硒“冷泉稻”品質,在海南眾多水稻品牌中脫穎而出,贏得消費者青睞。

海口在強化水稻育種、提升品質、推動深加工、打造品牌的同時,還通過“水稻+”模式拓展產業維度,推動融合發展。

6月8日,在龍華區新坡鎮的潭豐洋濕地科普中心,小學生美琪正在金燦燦的稻田中體驗割稻、打谷,用稻草DIY稻草人。這樣的水稻研學課程深受歡迎,讓孩子們在實踐中了解農耕文化,使稻田成為文化傳承的載體。

從生物育種實驗室的基因測序到餐桌上的米香四溢,海口水稻產業的全鏈條升級,正是海南自貿港建設背景下鄉村振興的生動實踐。

當智能育種讓稻種更優、生態模式讓稻田更綠、三產融合讓稻農更富,這條特色“水稻路”正繪就產業興、鄉村美、農民富的豐收圖景,為海南熱帶特色高效農業發展貢獻海口力量。

記者手記

“水稻+”加出增產增收新圖景

海口水稻全產業鏈的發展實踐,展現的不僅是糧食增產的成果,更是海南自貿港建設背景下鄉村振興的創新思路。

海口水稻產業要實現高質量發展,必須像保護大熊貓一樣保護種質資源。正如海南波蓮科技董事長黃培勁所說,海口應充分利用政策、氣候、資源和人才優勢,推進產學研創新主體集聚,提升育種創新能力,讓“波4A”這樣的自主培育智能不育系母本成為共享的“農業芯片”。

企業創新離不開政策支持。近年來,《海南省支持種業高質量發展獎補資金管理實施細則》等政策相繼落地,為海口種業創新提供了制度保障。海口應以此為契機,一方面夯實種質資源基礎,為科研院所和企業提供原始育種材料支撐;另一方面強化政策引導,通過獎補資金精準扶持企業開展遺傳智能化育制種技術(GAT)研發、智能不育系培育等核心攻關,為實現“向種圖強”戰略目標注入持續動力。

瓊山區稻蝦綜合種養基地的“一田三收”模式,成功將生態價值轉化為經濟價值。新聯村的“冷泉稻”則通過富硒、火山巖等獨特自然稟賦構建“生態溢價”體系。龍華區新坡鎮的潭豐洋稻田中,水稻研學課程讓稻田成為文化傳承的載體……

海口通過探索“水稻+”綜合種養新模式,譜寫“一田多收”致富曲,為鄉村振興注入新動能。

·凡注明來源為“海口網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計等作品,版權均屬海口網所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。

·凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

843218ab-61de-44ed-aa98-1fc3c0070476.jpg)

07e1a175-0a40-4f21-b963-6d72167871e5.jpg)

c0b26bb5-fe68-4a09-9aa2-70c1ab43bb78.jpg)